新米栄養士さんたちと女性グループの栄養改善に向けた取り組み

- 活動レポート

- 女性の生計向上を通じた子どもの栄養改善事業

- 東ティモール

- 経済自立支援事業

右から2番目がティネジア

こんにちは!

私の名前はティネジアといいます。2023年11月からプロジェクトコーディネーターとして「女性の生計向上を通じた子どもの栄養改善事業」の主に栄養に関する活動を担当しています。栄養改善のための活動では、大学生や大学を卒業したばかりの栄養士ボランティアが一緒に活動してくれており、彼女たちの得意分野を活かしたコーディネートをすることで、一人ひとりが現場で活躍する環境づくりに努めています。

この間、山間部農村の女性たちに栄養の基礎知識の研修、身近な季節の食材を使用した料理教室を実施してきて感じたことを、今回のレポートで皆さんに共有したいと思います。

- 栄養の基礎知識の研修と料理教室

11月は事業地であるアイレウ県、アイナロ県マウベシのグループや市場を訪問して雨季の始まりにどんな野菜が身近に手に入るのか、普段よく食べるもの、あまり食べられていない食材などについて聞き取りを行いました。

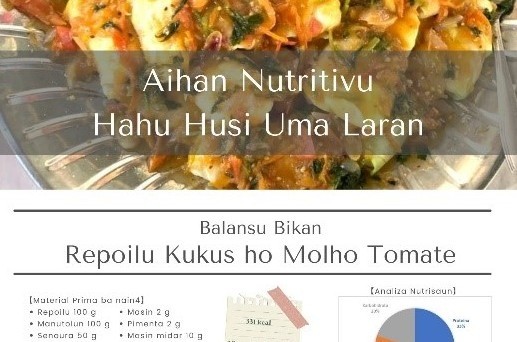

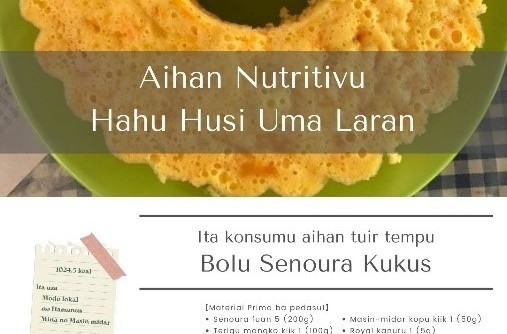

それらをふまえて、12月に実施した栄養基礎研修のテーマは「ビタミン・ミネラル」。料理教室のメニューは「ロールキャベツのトマトソース炒め」と「にんじん蒸しパンケーキ」に決めました。参加者からは、「にんじんをお菓子に使うことは初めて」、「ロールキャベツも蒸しパンケーキもクリスマスにぴったりのメニュー」「子どもたちが食べやすい野菜メニュー」という声をきくことができ、新しいことを学べる楽しさを堪能してくれていたように思います。

ロールキャベツのトマトソース炒め

にんじん蒸しパンケーキ

1月のテーマは「炭水化物」。メニューは「じゃがいもコロッケ」。じゃがいもは皮をむいて揚げたり、豆と煮たりする食べ方が主流なので、参加者にとってコロッケにする作業は新鮮だったようです。

2月はタンパク質を多く含む植物、モクキリンとツルムラサキを家庭菜園で植えてみることを推奨し、「モクキリンの混ぜご飯」「豆とツルムラサキの煮込み」を一緒に調理しました。山間部では特に食に対して保守的ですが、食べてみて意外と美味しい!という反応が見られて嬉しかったです。

モクキリンの混ぜご飯、豆とツルムラサキの煮込み

3大栄養素についての研修

参加者には、毎月のように、3大栄養素の役割とどれくらいのバランスで摂取することが理想なのか、について繰り返し伝えています。学校に行ったことのない女性もいて文字で理解することは難しいのですが、3大栄養素の名前は言えなくても、必要性と役割は理解してもらえたようです。一緒に研修を受けていた子どもたちの方はさすがの記憶力で、お母さんやおばあちゃんたちに自慢するように学んだことを披露してくれる子もいます。

- 栄養カレンダー

1月と3月の2回、参加女性の子どもたちに協力してもらい1週間食べたものを栄養カレンダーに記録して、各世帯の食事摂取状況の把握と分析をおこないました。女性が自由に使えるお金に限りがあることから、動物性たんぱく源の摂取は週3回ととても少なく、花卉栽培による確実な収入向上と、小規模な家庭菜園や養鶏・養殖など、手頃なたんぱく源となる食材を女性たちが身近で育てることの必要性を認識しました。

栄養カレンダーに記入する栄養士ボランティアと対象のこども

これから始まる事業の2年次も引き続きフォローアップを行い、花卉栽培からの収入を通して家庭内の栄養改善ができるよう両輪で事業をすすめていきます。

(ティネジア・プロジェクトコーディネーター(栄養士))

※この事業は外務省NGO連携無償資金の助成と皆さまからのご寄付により実施しています。